Thich Nhât Hanh hatte also im Alter von 36 Jahren eine Erfahrung seiner wahren Natur, und solch ein Erlebnis geht nicht spurlos vorüber. Heute, 50 Jahre später, können wir erkennen, dass seine Arbeit von dieser Erfahrung geprägt ist: "Sangha" als Gemeinschaft der Praktizierenden ist die Praxisform in seiner Intersein-Schule - als gelebter Ausdruck für die Nicht-Dualität, das Nicht-Getrenntsein von allem, was ist.

Was Thây damals erfahren hat, geschieht heute immer mehr Menschen, auch wenn die Einzelheiten der Erfahrung ganz anders sein mögen, gefärbt von der Individualität des Einzelnen und seinem eigenen Weg. Offenbar ist aber die Zeit reif für die kollektive Erfahrung der Nicht-Dualität, und zweifellos ist es das, was in der Gesellschaft dringend gebraucht wird: Menschen, die gesehen haben, dass sie nicht ihr kleines Ego sind, sondern der weite Raum, in dem alles mit allem verbunden ist - und die nach dieser Erkenntnis handeln. Heute wird eine solche Erfahrung zumeist mit dem Begriff "Erleuchtung" bezeichnet. Thây tat dies ausdrücklich nicht, denn als buddhistischer Mönch konnte er sich selbst nicht für "erleuchtet" erklären. Ich finde den Begriff ohnehin ziemlich heikel. Es könnte leicht der Eindruck entstehen, die "Erleuchtung" sei etwas Besonderes (unser Ego liebt es, besonders zu sein, und wird die "Erleuchtung" sofort dazu benutzen, sich aufzuplustern zu einem "erleuchteten Ego") oder sie sei ein Stadium, das man ein für alle Mal erreicht. Das Erwachen zu unserem wahren Wesen jedoch ist - darin sind sich alle Lehrer einig - ein lebenslanger Prozess, der immer weitere Tiefen offenbart, aber auch immer neue Fallstricke bereithält.

Eine einmalige Erfahrung zu machen ist relativ leicht. Was aber geschieht danach?

Suzuki Roshi sagte einmal:

"Genau genommen gibt es gar keine Erleuchtung. Es gibt nur erleuchtetes Handeln im gegenwärtigen Moment." Und das gelingt uns mal mehr, mal weniger gut, denn wir fallen aus der Erfahrung der Einheit und Ganzheit schnell wieder heraus in die Getrenntheit.

Adyashanti formuliert es deutlich:

"Erleuchtung, wenn sie echt ist, erspart uns nichts und bewahrt uns vor nichts. Eigentlich ist die erleuchtete Perspektive letztlich das, was uns nicht mehr erlaubt, uns von irgendeinem Bereich unseres Lebens abzuwenden." Der Titel eines schönen Buches von

Jack Kornfield lautet

"After the Ecstasy the Laundry". Und

Thây erinnert uns Schülerinnen und Schüler immer daran:

"Erwachen ist unsere Praxis."

***

Hier ein weiterer Auszug aus Thâys Tagebuch, den ich so schön finde, weil er in ihm unverfälscht von Emotionen spricht, die wir bei ihm nicht vermutet hätten - und die wir uns selbst leider so oft verbieten:

"Als der Sturm dann schließlich vorüber war, lagen Schichten von innerem Mörtel in Schutt. Ich war voller Wunden, und dennoch empfand ich mein Alleinsein als etwas fast Erregendes. Niemand würde mich in meiner neuen Manifestation erkennen. Niemand, der mir nahe stand, würde wissen, dass ich es war. (...) Wie könnten wir weiterleben, wenn wir nicht der Veränderung unterworfen wären? Um zu leben, müssen wir jeden Augenblick sterben. Immer wieder müssen wir in den Stürmen zu Grunde gehen, die Leben erst möglich machen. Es wäre besser, dachte ich, wenn alle mich aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Ich kann kein menschliches Wesen sein und gleichzeitig ein unveränderliches Objekt von Liebe oder Hass, von Verehrung oder Ärgernis. Ich muss mich entwickeln. Als Kind wuchs ich aus den Kleidern heraus, die meine Mutter mir genäht hatte. Ich kann diese nach kindlicher Unschuld und mütterlicher Liebe duftenden Kleider der Erinnerung willen in einem Koffer aufbewahren. Aber ich muss jetzt neue, andere Kleider haben, damit sie dem passen, der ich geworden bin.

Wir müssen uns die Kleider selbst nähen und dürfen nicht einfach nur die von der Gesellschaft produzierte Fertigware akzeptieren. Die Kleider, die ich mir selbst nähe, mögen nicht der Mode entsprechen und für die meisten vielleicht sogar inakzeptabel sein. Aber es ist keine Sache der Kleider allein. Es hat damit zu tun, wer ich als Mensch bin. Das Metermaß, mit dem andere mich messen, lehne ich ab. Ich verwende mein eigenes Metermaß, eins, das ich selbst entdeckt habe, auch wenn ich mich damit in Opposition zur öffentlichen Meinung befinde. Ich muss der sein, der ich bin. Ich kann mich nicht zurück in die Schale zwängen, die ich gerade durchbrochen habe. Das macht mich sehr einsam. (...) Mir war schon früh klar, dass die Wahrheit finden nicht gleichbedeutend ist mit Glück finden. Du sehnst dich danach, die Wahrheit zu erkennen. Ist dir das aber gelungen, ist es nicht zu vermeiden, dass du leidest. Wäre es anders, hättest du nichts begriffen. Du bist immer noch den willkürlichen, von anderen festgelegten Konventionen ausgesetzt. (...) Du kannst Wahrheit nicht von anderen übernehmen, du musst sie unmittelbar erfahren."

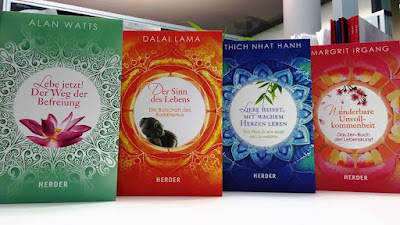

(Aus: Thich Nhât Hanh "Der Duft von Palmenblättern", Herder Verlag, Freiburg. Das Buch ist vergriffen, aber z.B. über booklooker online noch erhältlich. In English: "Fragrant Palm Leaves", Parallax Press, Berkeley.)